认知一致论cognitive consistancy theory

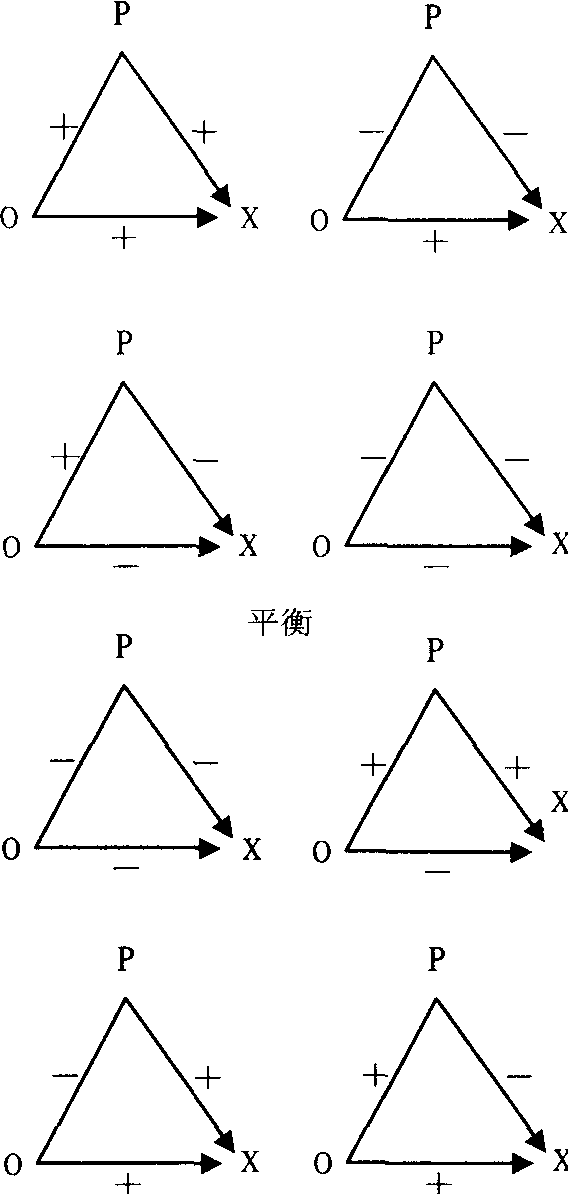

对于态度的形成,西方社会心理学家提出过三种不同的理论解释:(1)学习论,认为态度和其他习惯一样是通过后来学习而获得的。(2)诱因论,认为一个人采取的态度受他对收益多少的考虑决定。(3)认知一致论,这是目前影响较大的一种理论。认知一致论强调人在认识中总是寻求一种平衡的、一致的、协调的状态。一个人如果有几种信念或观点彼此不协调,他将感受到心理上的压力,进而引起认知结构的重新组合, 以便恢复认知结构的一致性状态。这一理论直接起源于心理学中格式塔学派的知觉完形观和勒温(Lewin,K.)的场论,它试图说明态度的不同成分之间有趋向一致的压力。认知一致论有三种变式。第一种变式是平衡论(balance theory),它是由海德(Heioler,F.)在1958年出版的《人际关系心理学》中提出。海德提出,在一个简单的认知系统里,存在着欲使这一系统达到一致和平衡的压力,如果出现了认知不平衡,趋向平衡的形式在于改变现存的认识之一,或添加一种新的认识,以校正不平衡。在这个系统中存在三项要素:P代表观察者,O代表另外一个人,X代表一个态度主题。这三项要素之间存在三项评估:P对O的评估、P对X的评估,以及O对X的评估(见图)。所谓平衡的系统是指,你和你所喜欢的人意见一致,或和你不喜欢的人意见不一致,不平衡的系统则指,你和你喜欢的人的意见不一致,或和你不喜欢的人意见一致;换言之,只有在这个系统的三项评估中,有一项或三项评估为正时,系统才能达到平衡。

不平衡结构趋向于朝平衡结构改变,改变的方式有很多,平衡理论用“最少劳力原则”(least effort principle)来预测改变的方向,即在最终平衡的目的下,人们以改变最少知觉关系的方式来达到平衡。平衡论的主要意义在于它以较为简单的概念说明了认知一致论的基本想法。认知一致论的第二种解释是认知-感情的一致论(cognitiveaffective consistancy)。这一说法的基本假设是,我们的信念或认识在一定程度上是受我们的感情偏爱所决定的。罗森伯格(Rosenberg,M.J.,1960)曾进行过一项实验,证明了在一个人对另一个人的态度中,感情的改变能引起随后的态度改变。认知一致论的第三种变式是认知失调论(cognitive dissonance theory),它的基本涵义是:态度如果与外现行为不一致时,将会为保持与行为的一致而趋向改变。失调论是由费斯廷格(Festinger,L.)于1957年提出的。这一理论最初提出时主要集中在信念与行为不一致的起因研究,强调不一致可以由两方面的原因造成:(1)决策的影响,即在两种强度相近的态度中进行抉择后引起的变化或新的失调。(2)与态度相悖行为的影响。这些不 一致都将引起认知的失调,有种种不同的方式减轻失调,最重要的一种是改变态度以达到态度和行为的一致。

不平衡

认知平衡模式图

- 阿赫

- 附加反馈

- 附加犯罪动机

- 附属需要

- 附带产品定价法

- 陆九渊

- 陆以湉

- 陆志韦

- 陆机

- 陆王心学的心理学思想

- 陈亮

- 陈修园

- 陈元晖

- 陈千科

- 陈士铎

- 陈大齐

- 陈梦雷

- 陈永明

- 陈淳

- 陈确

- 陈立

- 陈言

- 陈述性知识

- 陈述性组织者

- 陈述性表征

- jaw keratocyst

- jawl

- jawl abscess

- Jawlensky

- jawless

- Jawless Fish

- Jawless fishes

- jawless vertebrate

- Jawless vertebrates

- jaw lever

- jawlike

- jaw line

- jaw liner

- jawline

- jaw locking

- 散文情感句子素材积累是什么意思

- 控制欲强的情感文案句子是什么意思

- 小情书精选是什么意思

- 月光下的思念情感散文赏析是什么意思

- 气质男人的情感文案短句是什么意思

- 阿泽情感文案馆是什么意思

- 歌曲飞天表达的情感是什么是什么意思

- 安定心态情感散文是什么意思

- 男女情感语录大全图片带字是什么意思

- 情感语录素材超长句子图片是什么意思

- 父子情感散文是什么意思

- 写进心窝里的情感句子图片是什么意思

- 情感文案dou小助手是什么意思

- 表示情感文案句子摘抄大全是什么意思

- 情感表达方式分哪些是什么意思

- 出轨的婚姻里发生什么,她就不是你的女人了

- 爱情、婚姻和出轨真相

- 男人有外遇就是不爱你吗?

- 出轨对象的惯用手法,你要注意了

- 教你挽回出轨后的男人

- 不要因为寂寞而出轨

- 女人有这些变化你要注意有外遇

- 婚姻中遇到出轨,该如何做?

- 防止“被”出轨!

- 这五类要注意了,否则离出轨就不远了

- 出轨的这句话,给你预测了一个结果

- 挽回爱情建设朋友圈的爱情技巧

- 放不下对方时如何转换爱情观念

- 彻底了解一个男生的爱情观念

- 男生挽留感情的3个爱情技巧

- 梦见罂粟

- 梦见常青藤

- 梦见油菜花

- 梦见攀援植物

- 梦见向日葵开花

- 梦见爬上松树

- 梦见种子发芽

- 梦见花束

- 梦见葡萄园

- 梦见荆棘

- 梦见花菜

- 梦见树木枯萎

- 梦见杂草

- 梦见无花果

- 梦见水蜜桃